📜 要約

### 主題と目的

本レポートは、株式会社LayerXが開発・提供する生成AIプラットフォーム『Ai Workforce』について、その概要、背景、製品コンセプト、ビジネスモデル、そして将来のビジョンを明らかにすることを目的とします。提供された情報源[0](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)を基に、日本が直面する労働人口減少という深刻な社会課題に対し、『Ai Workforce』がどのようにして解決策を提示し、企業の働き方や競争力にどのような変革をもたらそうとしているのかを多角的に分析します。

### 回答

#### 『Ai Workforce』とは:労働力不足という国難に挑むAIプラットフォーム

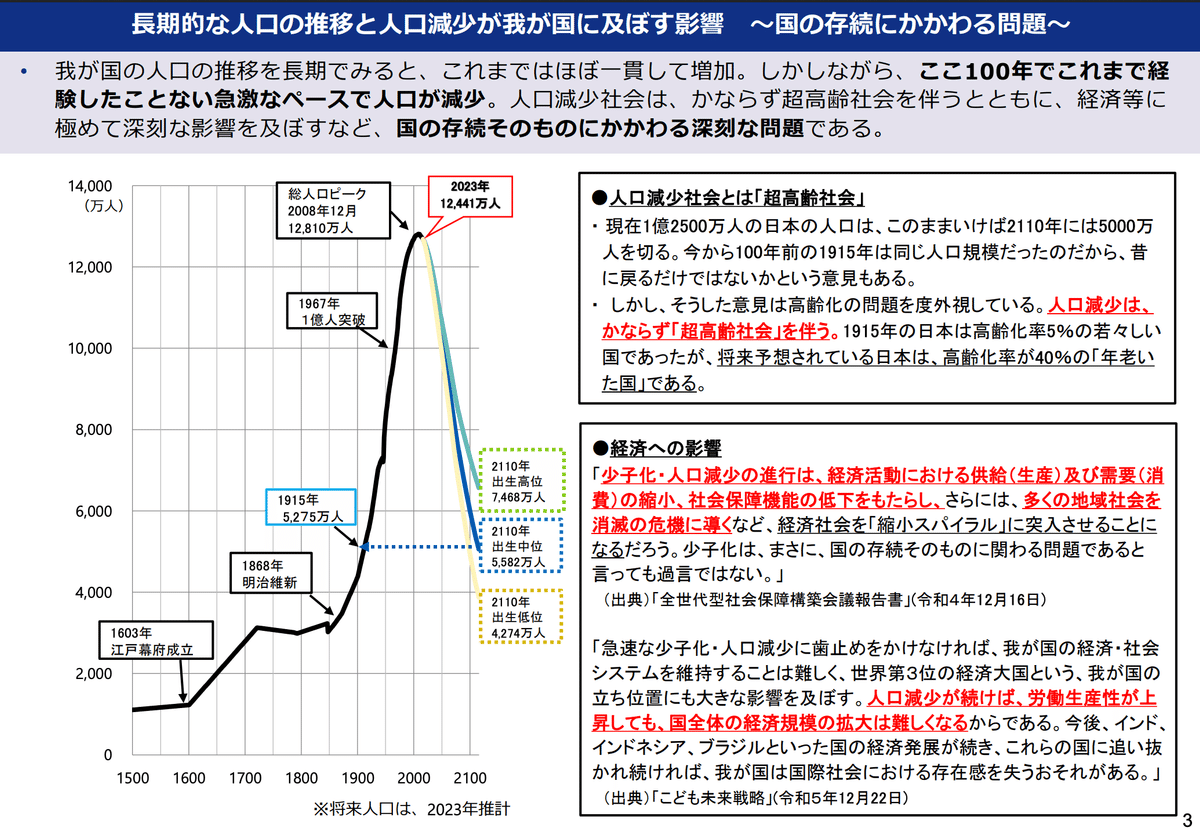

株式会社LayerXが打ち出す『Ai Workforce』は、企業のあらゆる業務プロセスにAIを組み込み、生産性を根底から変革することを目指す生成AIプラットフォームです[0](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。このプラットフォームは、日本が直面する「労働人口の減少」という極めて深刻な社会課題を解決するために生まれました。今後100年で日本の人口は半減する可能性も指摘されており、このままでは経済や社会の存続そのものが危ぶまれます[3](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。LayerXは、この国家的な課題を解決する好機が生成AIの進化によってもたらされたと捉え、「数百万人の労働力(workforce)を生み出す」という壮大な目標を掲げています[10](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

#### ソフトウェア市場の常識を覆すAIの「適応力」

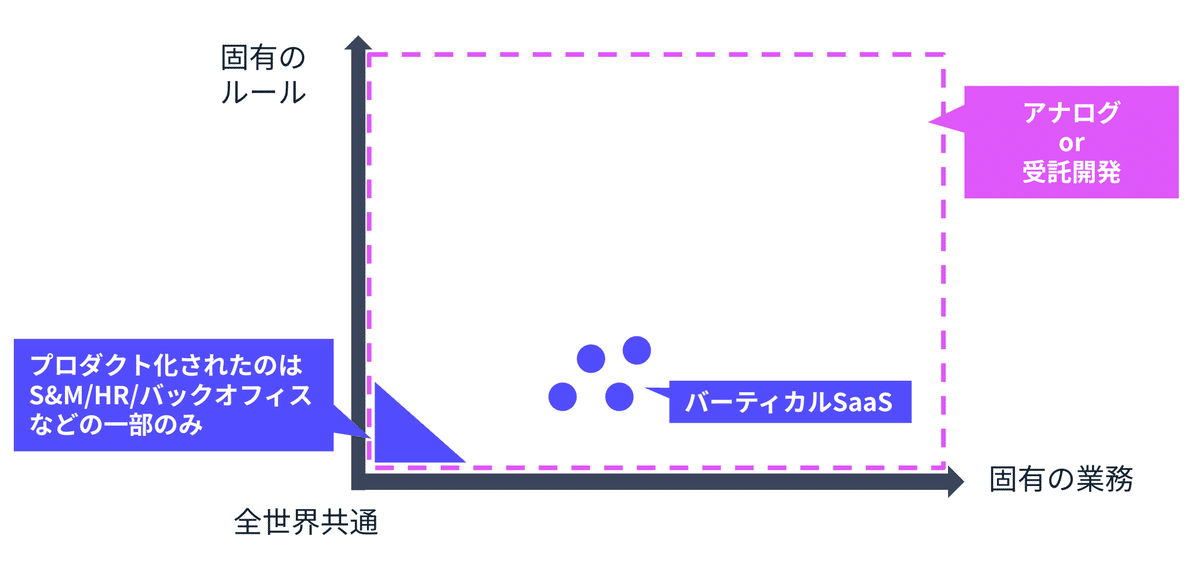

これまで法人向けのソフトウェア(SaaS)は、営業支援やバックオフィス業務など、多くの企業で共通化しやすい領域を中心に発展してきました。一方で、業界特有のルールや企業ごとに最適化された複雑な業務は、標準化が難しく、高価な受託開発に頼らざるを得ない「手つかずの領域」でした[18](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

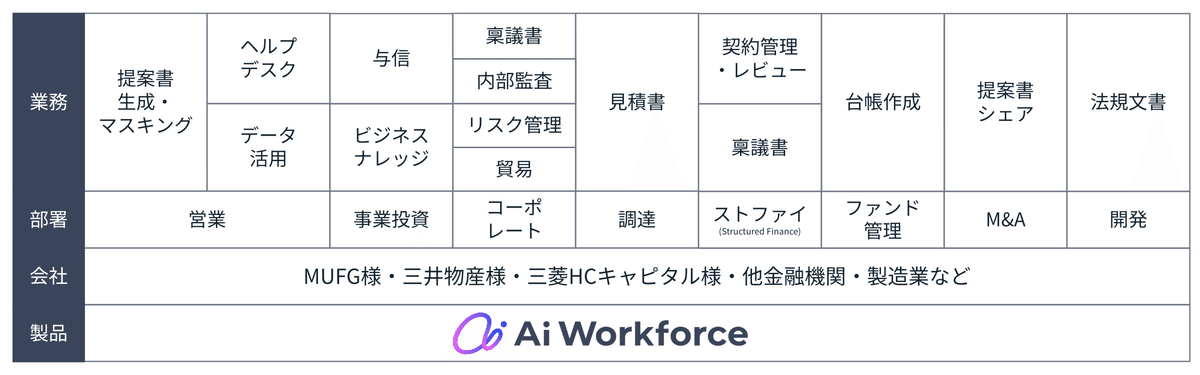

『Ai Workforce』は、AIが持つ「ロジックの適応力」を活用することで、この常識を覆そうとしています。AIは広範な知識を基に、個別のタスクに特化した部分だけを学習できるため、これまでSaaS化が困難だった企業固有の業務にも柔軟に対応できます[12](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。実際に、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井物産、三菱HCキャピタルといった日本を代表する企業において、以下のような固有性の高い業務で導入が進んでいます[0](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

| 会社 | 部署 | 業務 |

|---|---|---|

| MUFG様・三井物産様・三菱HCキャピタル様・他金融機関・製造業など | 営業、事業投資、コーポレート、調達、ストラクチャードファイナンス、ファンド管理、M&A、開発 | 提案書作成・マスキング、ヘルプデスク、データ活用、与信、ビジネスナレッジ、稟議書、内部監査、リスク管理、貿易、見積書、契約管理・レビュー、稟議書、台帳作成、提案書シェア、法規文書 |

これは、AIによってソフトウェアが浸透できる領域が劇的に拡大し、従来の市場の境界線が溶け始めていることを示しています[17](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

#### プロダクトの核心:「AIオンボーディング」と「AIエージェント」への進化

『Ai Workforce』の最も特徴的なコンセプトが「AIオンボーディング」です[9](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。これは、AIを単なる命令実行ツールとして扱うのではなく、まるで優秀な新入社員のように捉え、企業のナレッジやツール、仕事の進め方を丁寧に教え込んで育成するという考え方です。

このコンセプトのもと、プロダクトは進化を続けています。当初はドキュメント処理などの「知的単純作業」を自動化する**AIワークフロー**として始まりましたが、現在はより高度な**AIエージェント**へと姿を変えつつあります[5](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478), [19](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

| | AIワークフロー | AIエージェント |

|---|---|---|

| **特徴** | 一方向・手続き的な処理を自動化する | 試行錯誤しながら難しい仕事に人間と伴走する |

| **具体例** | 営業資料のマスキング、監査結果のサマリー作成 | 営業提案のストーリーを一緒に作成、課題発見やアセスメント自体を支援 |

AIエージェントは、定型作業の自動化に留まらず、「過去の失敗事例から課題を指摘する」といった、より本質的で価値の高い業務で人間と協働するパートナーとしての役割を担います[8](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

#### ビジョンを実現する独自のビジネスモデル

LayerXは、AIエージェントが企業で真に活躍するためには、以下の4つの要素が不可欠だと定義しています[13](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

1. **ナレッジ**: 業務に必要な背景情報や社内ノウハウ

2. **スキル**: タスクを安定的にこなすための体系化された能力

3. **ツール**: 外部サービスや社内システムとの連携

4. **UI**: 人間が適切に介入し、共同作業するためのインターフェース

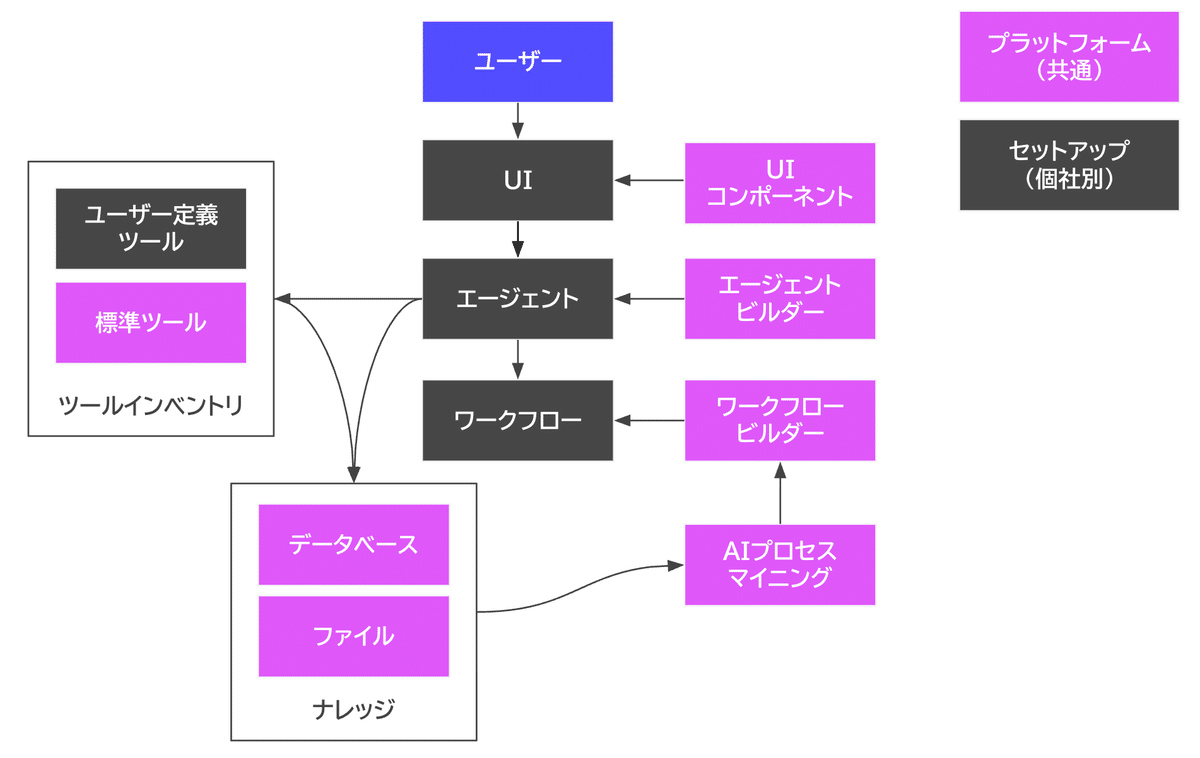

『Ai Workforce』は、これら4要素を部品として提供する**共通プラットフォーム**と、それらを顧客ごとに最適に組み合わせて「AIオンボーディング」を行う**プロフェッショナルサービス**を組み合わせた、ユニークなビジネスモデルを採用しています[8](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。このアプローチにより、汎用的なAIツールでは実現できない、企業の競争力の源泉である「固有性の高い業務」の自動化・高度化を可能にしています。

```mermaid

graph TD

subgraph Ai Workforceの構成

A["ユーザー"] --> B["UI"]

B --> C["エージェント"]

C --> D["ワークフロー"]

subgraph プラットフォーム (共通)

E["UIコンポーネント"]

F["エージェントビルダー"]

G["ワークフロービルダー"]

end

B <--> E

C <--> F

D <--> G

subgraph セットアップ (個別社別)

H["ユーザー定義ツール"]

I["標準ツール"]

end

J["ツールインベントリ"] --> C

H & I --> J

subgraph ナレッジ

K["データベース"]

L["ファイル"]

end

K & L --> C

K & L --> D

M["AIプロセスマイニング"] --> G

K & L --> M

end

```

このモデルは、まず労働人口減少の影響が最も大きいエンタープライズ企業をターゲットとし、将来的には日本国内に留まらず、グローバル展開も視野に入れています[7](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

### 結果と結論

『Ai Workforce』は、単なる業務効率化ツールではなく、日本の深刻な労働力不足という社会課題に正面から向き合い、AIの力で企業の働き方そのものを変革しようとする戦略的プラットフォームです。その核心は、AIを「新入社員」のように育成する「AIオンボーディング」というユニークなコンセプトと、それを支えるプラットフォームとプロフェッショナルサービスを組み合わせた独自のビジネスモデルにあります。

このプラットフォームは、これまでソフトウェア化が難しかった企業固有の業務領域に切り込むことで、新たな市場を切り拓く可能性を秘めています。企業にとっては、一度導入すれば様々な部署でAI活用を高速に展開できる「AI戦略の実行基盤」となり、使えば使うほど企業のナレッジが蓄積され、競争力という「資産」に変わっていきます[14](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。『Ai Workforce』が描く未来は、AIが人間の仕事を奪うのではなく、企業の知的労働を支援し、社会全体の活力を維持するための、希望に満ちたビジョンであると言えるでしょう。

🔍 詳細

🏷 LayerXが打ち出す生成AIプラットフォーム『Ai Workforce』とは

はい、承知いたしました。

以下に、LayerX『Ai Workforce』について解説するレポートのセクションを作成します。

***

### LayerXが打ち出す生成AIプラットフォーム『Ai Workforce』とは

株式会社LayerXが新たに展開する『Ai Workforce』は、単なるAIツールではなく、企業のあらゆる業務プロセスにAIを組み込み、まるで「AI社員」を育成するかのように企業の生産性を根底から変革することを目指す、野心的な生成AIプラットフォームです[0](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。先日、シリーズBで150億円の資金調達と、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)との戦略的協業を発表したことからも、その期待の高さがうかがえます[1](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

このプラットフォームが生まれた背景には、日本が直面する極めて深刻な「労働人口の減少」という社会課題があります[3](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。私たちの生活水準は誰かの労働によって支えられており、その担い手が減少することは、社会全体の質の低下に直結します。LayerXは、この国家的な課題を解決する「ラストチャンス」が生成AIの進化によってもたらされたと捉え、「数百万人の労働力(workforce)を生み出す」という壮大な目標を掲げています[10](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

#### AIがソフトウェア市場の「境界」を溶かす

これまで法人向けソフトウェアは、営業支援(S&M)や人事(HR)、バックオフィスといった、企業間で業務内容が共通化しやすい領域から普及してきました[18](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。一方で、業界特有のルールや企業固有の業務プロセスが複雑に絡み合う領域は、標準化が困難なため、高価な受託開発に頼らざるを得ない状況でした。

しかし『Ai Workforce』は、この常識を覆そうとしています。AIが持つ「ロジックの適応力」、つまり広範な知識を基に個別のタスクに特化した部分だけを学習できる能力を活用することで、これまでSaaS化が難しかった領域に切り込んでいるのです[12](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。実際に、MUFG、三井物産、三菱HCキャピタルといった日本を代表する企業で、「提案書生成・マスキング」や「稟議書作成」、「契約管理・レビュー」など、企業ごとの固有性が高い業務での導入がすでに始まっています[0](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。これは、「ニッチな業務は市場が小さい」「エンタープライズにSaaSは難しい」といった従来のソフトウェア業界の"当たり前"が、AIによって再定義されつつあることを示す象徴的な動きと言えるでしょう[17](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

#### プロダクトの核心:「AIオンボーディング」と「AIエージェント」への進化

『Ai Workforce』の最もユニークな点は、そのプロダクトビジョンである「AIオンボーディング」というコンセプトにあります[9](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。これは、AIを単なる命令実行ツールとしてではなく、まるで新入社員のように丁寧に育成し、企業のナレッジやツール、仕事の進め方を教え込むことで、その能力を最大限に引き出すという考え方です。

当初、Ai Workforceはドキュメントをインプットし、別のドキュメントをアウトプットするような「知的単純作業」を自動化する**AIワークフロー**として開発がスタートしました[5](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。しかし、基盤モデルの進化に伴い、現在はより高度な**AIエージェント**へとその姿を変えつつあります[19](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

| | ワークフロー | エージェント |

|---|---|---|

| **特徴** | 一方向・手続き的な処理 | 試行錯誤しながら難しい仕事に伴走 |

| **具体例** | 営業資料のタグ付け・マスキング、監査結果のサマリー作成 | 営業提案のストーリーと資料を一緒に作成、問題点の発見・アセスメント自体に伴走 |

AIワークフローが定型的な作業を確実にこなすのに対し、AIエージェントは「営業提案のストーリーを一緒に考える」「過去の失敗事例から臨機応変に課題を指摘する」といった、より本質的で価値の高い業務において人間と伴走するパートナーとしての役割を担います[8](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

#### 成功の鍵を握る「4つの要素」と独自のビジネスモデル

LayerXは、AIエージェントが企業で真に活躍するためには、以下の4つの要素が不可欠だと定義しています[13](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

1. **ナレッジ**: 業務に必要な背景情報、過去の事例、社内ノウハウ

2. **スキル**: タスクを安定的にこなすための体系化された能力

3. **ツール**: 外部サービスや社内システムとの連携

4. **UI**: 人間が適切に介入し、共同作業するためのインターフェース

『Ai Workforce』は、これら4要素を部品として提供する共通プラットフォームと、それらを顧客ごとに最適に組み合わせて「AIオンボーディング」を行うプロフェッショナルサービスを組み合わせた、ユニークなビジネスモデルを採用しています[8](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

このアプローチにより、汎用的なAIツールでは決して実現できない、企業の競争力の源泉である「固有性の高い業務」の自動化・高度化を可能にします。さらに、将来的には業務プロセス自体をAIが分析し、ワークフローやエージェントを自動生成する「AIプロセスマイニング」の研究開発も進めており、AIの導入・育成プロセスそのものの自動化も視野に入れています[7](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

このように『Ai Workforce』は、深刻化する労働力不足という社会課題への挑戦を掲げ、AIの力で従来のソフトウェアの限界を突破し、企業の競争優位性を構築するための戦略的基盤となることを目指しています。それは、単なる業務効率化に留まらず、企業の働き方そのものを変革するポテンシャルを秘めた、次世代のプラットフォームと言えるでしょう[20](https://note.com/nrryuya/n/nb8af7e35a478)。

🖍 考察

### LayerX『Ai Workforce』が示す、次世代ソフトウェアと働き方の未来像

ご依頼いただいたLayerX社の『Ai Workforce』に関する調査結果を基に、その本質的な価値と、企業や社会に与えるインパクトについて深く考察します。これは単なる新製品の分析に留まらず、AIがもたらすソフトウェア産業の構造変革と、日本の労働力問題という大きな社会課題への挑戦を読み解く試みです。

### 調査の本質:課題解決の「ラストワンマイル」に踏み込む覚悟

この調査の本質は、LayerXが生成AIプラットフォーム『Ai Workforce』を通じて、単なる技術提供者ではなく、日本の最重要課題である「労働人口の減少」に立ち向かう「問題解決の当事者」であろうとしている点を明らかにすることにあります。

『Ai Workforce』の戦略は、従来のSaaS(Software as a Service)が効率化してきた共通業務の領域を超え、これまで標準化が困難で、各社の競争力の源泉ともなっていた「固有性の高い業務」に踏み込んでいるのが最大の特徴です。この領域は、これまで高価な受託開発や、何より「人間の労働」によって支えられてきました。ここにAIを投入し、「数百万人の労働力(workforce)を生み出す」というビジョンは、極めて野心的でありながら、日本の現状を的確に捉えたものです。

ユーザーであるあなたがこのプロダクトに注目する価値は、単機能のAIツールではなく、企業の働き方を根底から変え、ひいては社会構造の変化に対応するための「戦略的基盤」としての可能性を秘めている点にあると言えるでしょう。

### 分析と発見事項:戦略的独自性を支える3つの柱

調査結果を分析すると、『Ai Workforce』の独自性は、以下の3つの戦略的な柱によって支えられていることがわかります。

1. **市場の再定義:「境界を溶かす」AIの適応力**

従来のソフトウェアは、特定の業界や業務に特化した「Vertical SaaS」や、業界を問わない「Horizontal SaaS」といった形で市場を棲み分けていました。しかし『Ai Workforce』は、AIが持つ自然言語処理能力と広範な知識ベースを活かすことで、この「境界」を無効化しようとしています。金融機関の稟議書作成から製造業の契約管理まで、業界や業務の壁を越えて適応できる柔軟性は、ソフトウェア市場のゲームのルールそのものを変える可能性を秘めています。

2. **コンセプトの革新:「AIオンボーディング」という人間的メタファー**

AIを単なるツールとして「導入」するのではなく、新入社員のように「オンボーディング」し、企業のナレッジやツールを教え込み「育成」するという発想は、単なるマーケティング用語以上の深い意味を持ちます。これは、AIの能力を最大限に引き出すためには、技術的な接続だけでなく、組織文化への統合が不可欠であるという洞察に基づいています。この人間的なアプローチは、AI導入に対する心理的な障壁を下げ、人間とAIの協業を円滑に進める上で重要な役割を果たします。

3. **ビジネスモデルの妙:「プラットフォーム+プロフェッショナルサービス」**

共通基盤となる「プラットフォーム」と、顧客ごとの導入を深く支援する「プロフェッショナルサービス」を組み合わせたビジネスモデルは、一見するとスケールしにくいように見えます。しかし、AI活用の黎明期である現在において、顧客の成功を確実に創出するためには、この「ラストワンマイル」を自社で担うことが極めて重要です。成功事例を積み重ねることで、プラットフォームに実践的なノウハウが蓄積され、それがさらなる顧客価値を生むという好循環を狙っていると考えられます。

### より深い分析と解釈:「AI時代のOS」を目指す野心

これらの発見事項をさらに掘り下げると、LayerXが目指すのは、単なるアプリケーションプロバイダーではなく、企業における「AI活用のためのOS(オペレーティングシステム)」のような存在になることだと解釈できます。

なぜなら、『Ai Workforce』は個別の課題を解決するだけでなく、セキュリティやガバナンスを担保した共通基盤の上で、様々な部署が次々とAIエージェントを開発・展開できる「AI戦略の実行基盤」としての役割を担おうとしているからです。これは、企業がAIという新しい「資源」を全社的に、かつ統制をもって活用するための、まさに中枢神経のようなシステムです。

この戦略が成功した場合、企業は新たな業務課題が発生するたびに個別のAIツールを探す必要がなくなり、『Ai Workforce』上で新たな「AI社員」を育成すればよい、という世界観が実現します。これは顧客を強力にロックインすると同時に、プラットフォーム上で企業のナレッジが蓄積され続けることで、使い込むほどに価値が増大する「資産」となることを意味します。LayerXがプロフェッショナルサービスという「重い」モデルを厭わないのは、この長期的な資産価値の構築を見据えているからに他なりません。

### 戦略的示唆:各ステークホルダーが取るべきアクション

この考察から、様々な立場の方々にとっての実践的な示唆を導き出すことができます。

| 対象者 | 戦略的示唆 |

|---|---|

| **導入を検討する経営者・DX担当者** | 『Ai Workforce』を単なるコスト削減ツールとしてではなく、自社の競争力の源泉である「固有業務」を強化し、事業成長を加速させるための「戦略的投資」と位置づけるべきです。導入の成否は、特定の業務課題だけでなく、全社的なAI活用文化を醸成できるかどうかにかかっています。 |

| **競合となるSaaSベンダーやSIer** | AIがソフトウェアの「境界を溶かす」時代において、従来の開発手法やビジネスモデルは陳腐化するリスクを孕んでいます。自社のドメイン知識を活かしつつ、AIプラットフォームと連携するエコシステムの一員となるか、あるいは自らプラットフォーム化を目指すのか、戦略の再構築が急務となります。 |

| **投資家・市場アナリスト** | LayerXの評価軸は、短期的な売上成長率だけでなく、「エンタープライズ顧客への浸透度」や「プラットフォーム上に蓄積されたナレッジの質と量」といった、長期的な資産価値に置くべきです。その事業は、日本の労働市場という巨大なTAM(Total Addressable Market)に挑戦する、社会インパクトの大きい取り組みとして捉えることができます。 |

### 今後の調査:ビジョンの実現に向けた注目ポイント

『Ai Workforce』がその壮大なビジョンを実現できるかを見極めるために、今後以下の点について継続的に調査・分析していくことが重要です。

* **定量的成果の可視化**: 導入企業における具体的な生産性向上効果やROI(投資対効果)を示す定量的データの公開。

* **エコシステムの拡大**: NRIデジタル社との協業に続く、コンサルティングファームやSIerとのパートナーシップ戦略の進展。ラストワンマイルを担うパートナーをいかに育成し、スケールさせていくか。

* **グローバル展開の具体性**: 北米市場など海外での具体的な顧客獲得事例と、各国の労働市場の特性に合わせたローカライズ戦略。

* **技術的進化のロードマップ**: 「AIプロセスマイニング」のような、業務プロセス自体をAIが改善する未来技術の実現に向けた具体的な研究開発の進捗。

* **競合環境の変化**: Microsoft Copilot Studioや、海外のAIエージェントスタートアップなど、類似のコンセプトを持つ競合に対する優位性をどのように構築・維持していくか。

『Ai Workforce』の挑戦は、AIという技術が、一企業の生産性向上に留まらず、国家レベルの課題解決にどう貢献できるかを示す試金石となるでしょう。その動向は、今後の日本の産業と社会の未来を占う上で、極めて重要な意味を持つと言えます。

📚 参考文献

参考文献の詳細は、ブラウザでページを表示してご確認ください。